日本明治時期 東京學院派 銅雕「置物」『okimono』母哺子立像 卷野之作

日本明治時期 東京學院派 銅雕「置物」『okimono』母哺子立像 卷野之作

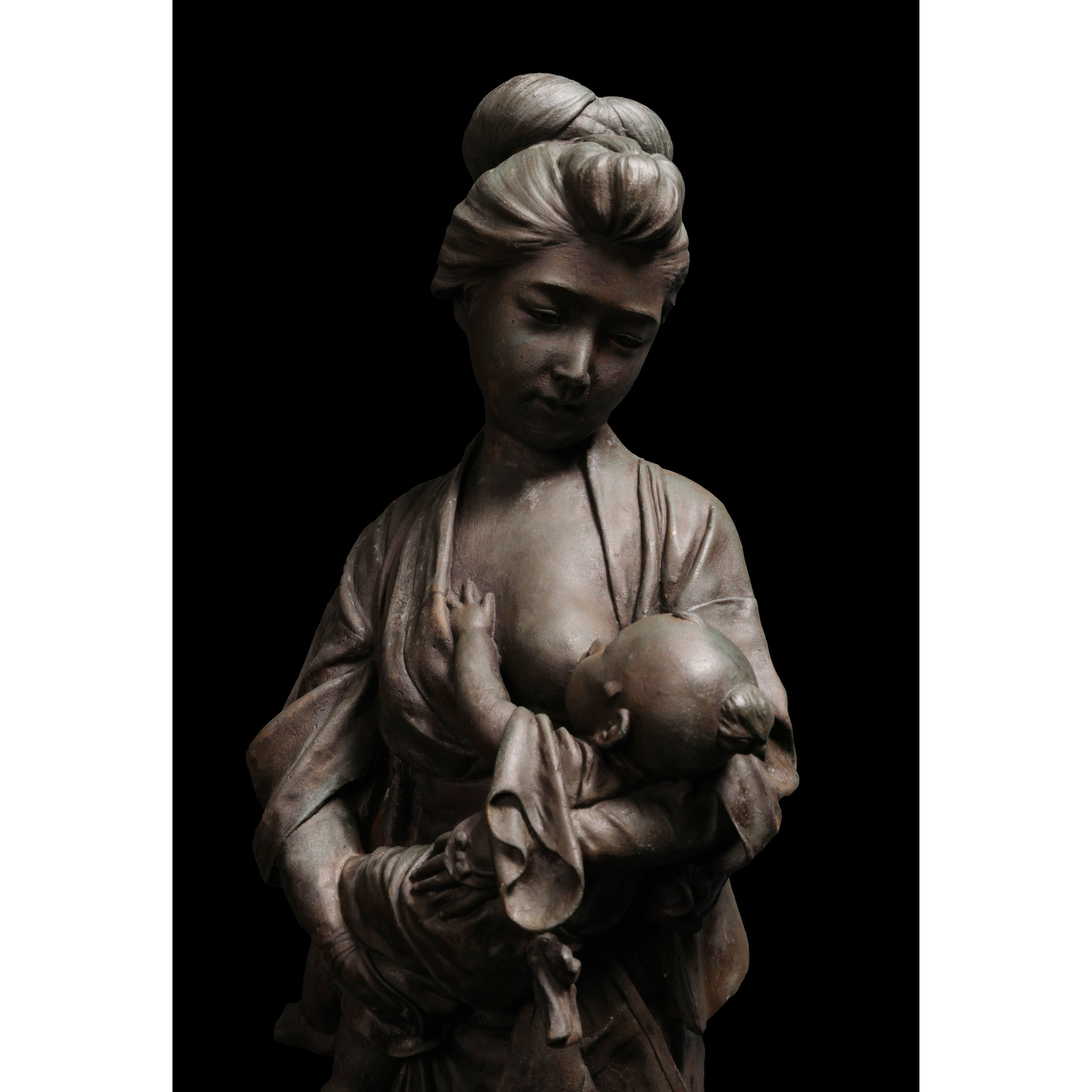

這件大型且極其沉重的日本明治時期(Meiji Period Tokyo School Bronze Sculpture)東京學派高品質的青銅雕像,通身取銅料鑄成,質感厚重堅實具存在感,無任何鑄造缺陷的精緻表面,帶有深邃的棕色或巧克力色化學氧化皮殼(Patina)。以母與子為題的創作,描繪的是一位母親身穿傳統工作服,赤足站立,頭髮用梳子紮成漂亮的髮髻,露出乳房哺育幼子,低首溫柔凝視懷中的嬰孩,神情慈愛,嬰兒依偎在母親的胸前,傳遞出一種溫暖、寧靜且充滿愛意的氛圍,畫面洋溢著濃厚的母愛。母親神情專注且慈愛,嬰孩則自然地依偎在母親懷中,動作真實、細節生動,體現出創作者對人體動態與情感刻畫的掌握。以庶民生活與家庭親情為主題,以西方寫實雕刻技法,工藝精湛,表細節處理精妙,現日本在地文化內涵,深刻體現出他對人性與家庭情感的關注,無論從視覺還是情感層面來看,都是一件具有人文關懷與藝術性的作品。

本件銅雕塑作品以母與子為題進行創作。雕作一位頭巾包髮、身著傳統工作圍裙的母親,赤足坐於粗樸木凳之上,低首溫柔凝視懷中的嬰孩,畫面洋溢著濃厚的母愛。母親神情專注且慈愛,嬰孩則自然地依偎在母親懷中,動作真實、細節生動,體現出創作者對人體動態與情感刻畫的掌握。宇田川和雄活躍於日本明治時期,其作品常以庶民生活與家庭親情為主題,以西方寫實雕刻技法,表現日本在地文化內涵,本件作品即深刻體現出他對人性與家庭情感的關注,無論從視覺還是情感層面來看,都是一件具有人文關懷與藝術性的作品。

這件精美的明治時期雕塑作品,描繪了普通平民在日常卑微追求中,所展現的高尚品格……例如:家庭親情、田間勞作、鄉村生活等,這是當時東京學派雕塑中經常探討的主題。這一流派的另一個典型特徵是藝術家卓越的技術能力和精湛的青銅加工水平。例如:藝術家在鑄造後對銅器表面細節的不同處理,關注體現在人物精緻的五官、皮膚和她的衣服之間的細微差別,以及栩栩如生的姿勢。明治時期的東京派以其卓越的青銅雕塑而聞名,這件作品體現了那個時代最精湛的工藝,明治時期(1868-1912)青銅雕塑的傑出典範,東京學派的藝術遺產。

東京藝術學校(The Tokyo Art School )成立於 1887 年,創作了日本傳統風格和歐洲新古典主義風格的作品。在 19 世紀後期之前,日本很少製作自然主義的青銅人物像,日本青銅鑄造技術因東京藝術學校聘用的意大利青銅雕塑家文森佐·拉古薩 (Vincenzo Ragusa) 引進西方技術而得到加強。1907年,政府發起並贊助了繪畫和雕塑比賽,西式雕塑家的作品開始得到官方認可。一群藝術家開始從歐洲雕塑的學院派風格轉向羅丹的浪漫寫實風格。許多日本藝術家前往歐洲,在西方藝術家的工作室裡直接學習,荻原守衛 1906年就學於法國朱利安美術學院,也師事羅丹;藤川雄三(1883-1935)曾在羅丹手下學習過一段時間。

19世紀後期,為了滿足西方的巨大需求並促進民族工業的發展,明治政府鼓勵製造日本傳統藝術品以供出口。由於國際博覽會將日本藝術品介紹給更廣泛的觀眾和西方需求的增加,這一運動也得到了加速。石川公明(1852-1913 年)是最著名和最有影響力的雕塑家之一,他認為保持日本傳統技能很重要,並積極聚集了才華橫溢的雕塑家。1890 年,他被任命為東京美術學院的委員,即該學院成立一年後。他與 Takamura Koun (1852-1934) 等人一起指導年輕的雕塑家。最終,「東京學派」 ‘Tokyo School’一詞在西方出現,用於表示明治時代最好的雕塑,並適用於象牙和青銅。

在江戶時代,一般平民建造「床の間」’凹間’被認定是禁止的奢侈行為,而明治時代之後在和室設置凹間就變得十分普遍。「床の間」和室的精神象徵,台灣較常聽到的說法是(凹間,壁龕)。壁龕在和室裡向內凹,比塌塌米再高出一些,據說是以前禪宗僧侶用來放置供品的地方,後來常用來陳列掛軸、花藝或工藝品,是日式傳統和室裡的必要元素。而壁龕的擺設也透露出主人的氣質,也代表建築的精神象徵。

『okimono』是一種雕刻藝術品,多半運用於凹間。(凹間又稱床之間,是日式建築裡和室的一種裝飾。在房間的一個角落做出一個內凹的小空間,主要由床柱、床框所構成。通常在其中會以掛軸、插花或盆景裝飾。凹間和其中的擺飾是傳統日本住宅內部必備的要素。)okimono的材質分為木雕、牙雕、瓷器和金屬(銅或鐵)雕刻等,在明治時期,許多okimono出口並被西方國家的收藏家收購。

明治天皇親自參與了1900年巴黎世界博覽會中日本館的展覽事務,由最優秀的雕刻師代表日本出席,精美的雕塑保留了傳統日本工藝的藝術品,引起了西方國家對於日本工藝的濃厚興趣。為歐洲市場所設計的這些okimono稱為“Tokyo school”(東京流派),這個詞現在廣泛地被專門研究okimono的專業文獻中被使用。在主題上,關於工作中的人物(尤其是農村的日常生活)、老人與孩童、和各類顯示出日本文化底蘊的工作形象深受歐洲國家的歡迎和喜愛,並未過分美化,或特意將其肢體動作的呈現美感。okimono和日本文化歷史的緊密相連,而同一時間,也成為新創意藝術的展現領域。它反映出日本明治時期藝術的多元複雜性,包含保留國家傳統工藝、以及東方主義的展現,所謂的『東方主義』,就是歐洲人所感知到的東方文化的意象。以這個層次來說,okimono可以視之為東西文化交流的橋樑。

「卷野」(Makino)

主要活躍於明治晚期(約 19 世紀 80 年代至 1910 年代)著名的青銅雕塑藝術家,卷野與當時的「東京美術學校」(現東京藝術大學)有深厚淵源,他是所謂「東京學校」雕塑風格的領軍人物。以製作極其細膩的青銅雕刻作品聞名於世。然而,由於明治時期的許多職人檔案在二戰及火災中遺失,其個人生平記載相對有限。這一時期的藝術家如卷野、宮尾榮助(Miyao Eisuke)等,將日本青銅器從單純的祭祀或實用器具,提升到了現代雕塑藝術的層次。

卷野作品的特徵:具備重量感、生動的面部表情,以及無任何鑄造缺陷的精緻表面,作品常帶有深邃的棕色或巧克力色化學氧化皮殼(Patina),有時會點綴金、銀或紅銅的鑲嵌,增加華麗感。屬於當時著名的「東京學校」(Tokyo School)風格,他們接受了西方寫實主義的洗禮,題材不再侷限於宗教,更多轉向日常生活(如農婦、小孩、獵人)。當時日本政府為推動文化出口,鼓勵藝術家將傳統金屬鑄造技法與西方的解剖學、動態捕捉相結合,卷野正是這一時期的佼佼者。

卷野之所以在藝術史上佔有一席之地,除了其高度的寫實主義、細膩的面部表情、生動的姿態以及對細節的精確刻畫著稱,展現生命力與情感;主要歸功於其超凡的鑄造技術。雖然主體是青銅,但他能透過特殊的化學氧化法(Patination)營造出如巧克力般深邃且柔和的光澤,並常利用金、銀等貴金屬進行細微的鑲嵌(象嵌),使人物的眼珠、鈕扣或飾品顯得鮮活。「卷野」的青銅作品以以對細節的精益求精和精湛的失蠟法(Lost-wax casting)銅鑄造技藝而聞名,能捕捉到極細微的表情和動物毛髮質感,掌握了傳統的日本金屬加工方法,同時又融合了歐洲的創新技術,最終創作出完美融合東西方美學的雕塑作品,每一件雕塑都訴說著一個故事,捕捉著美、戲劇性和內省的瞬間。

卷野的作品在當時便被視為「外銷美術品」中的珍寶,大量銷往歐洲與北美,至今仍是國際古董拍賣市場(如 Bonhams)中明治工藝的收藏熱點。他的風格影響了後來的日本現代雕塑發展,體現了日本工藝從傳統過渡到現代藝術的轉型。

代表作品:

男孩與鵝(A boy with three geese):這是由 Makino(卷野)創作的一組著名青銅雕像,展現了極高的工藝水平。

農夫或漁夫像:東京學校常製作描繪農民(如持煙斗的農夫)或漁夫的置物(Okimono)雕塑。

拍賣與收藏:Makino(卷野)的作品常見於如 Bonhams(邦瀚斯) 等國際拍賣行,被視為明治時期日本金屬工藝的珍品。

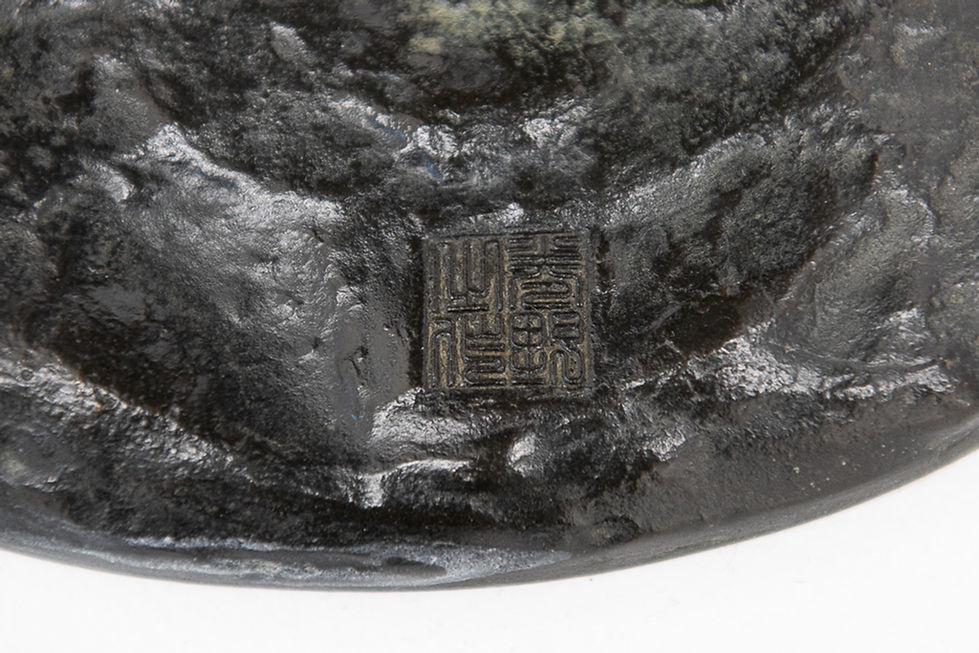

署名:卷野(Makino)之作

尺寸:24.1 x 26.2 x 74.3 cm

總重:約 21.2 kg

- 高度的寫實、細膩的面部表情、生動的姿態以及對細節的精確刻畫

- 母露出乳房哺育幼子,低首溫柔凝視懷中的嬰孩

- 作品帶有深邃的棕色或巧克力色化學氧化皮殼(Patina)

- 落款鑄印:卷野之作