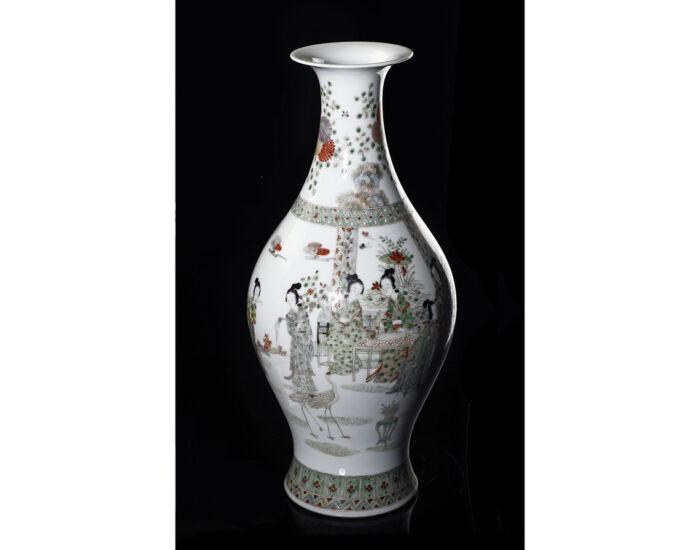

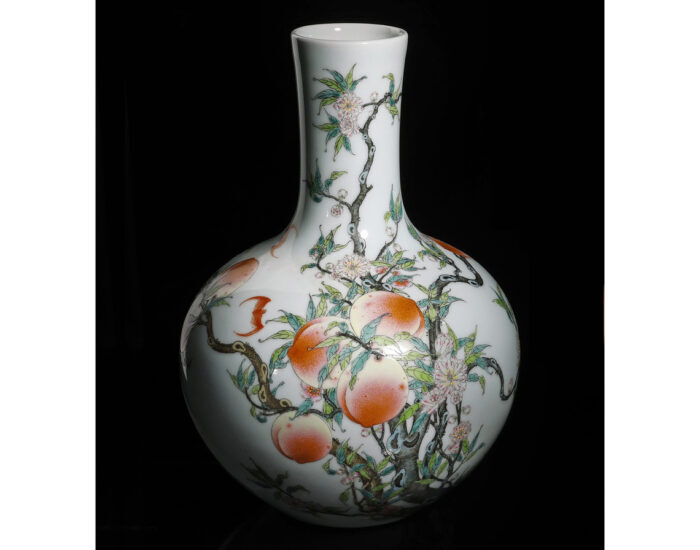

德國邁森Meissen 早期瓷器 黃地青花 珠寶置物盒 銅飾器座

帶銅座的Meissen瓷器主要生產時間是在18世紀後期至19世紀初期,銅座不僅提供了支撐,還增添了作品的奢華感,當時瓷器本身就是一種昂貴的奢侈品,當時的歐洲人平常也捨不得用,往往只用於陳列。在這個時期,Meissen瓷器不斷探索與其他材質(如金屬)結合的可能性,以擴展其用途和風格,製作出更為精美的作品,這類融合設計展示了當時工匠的創造力和對細節的關注,是新古典主義時期重要的藝術表現之一。銅把湯盅為德國邁森Meissen早期產品,風格疑似模仿清初中國黃地青花式樣的湯盅銅飾器座,底座、湯把以及蓋頂都是為銅件。