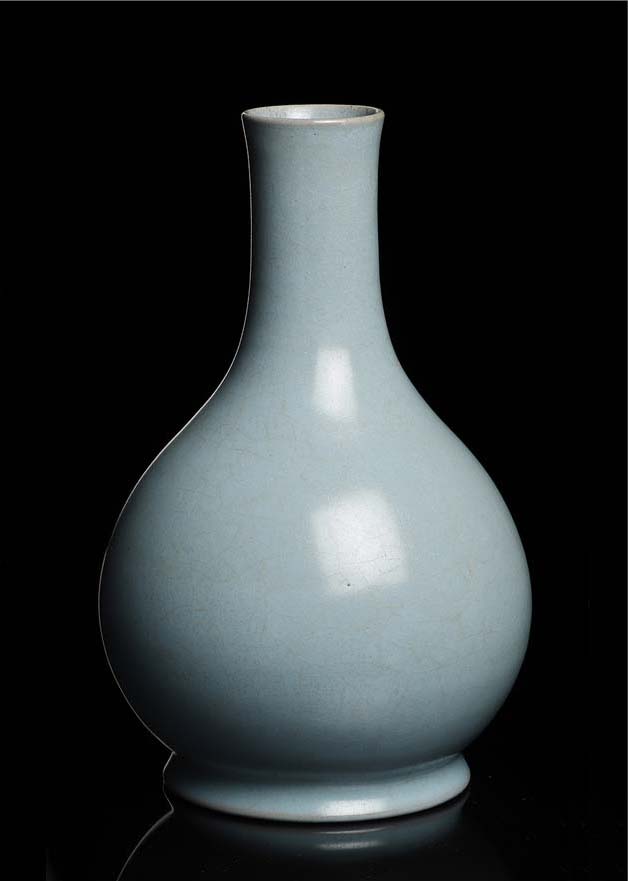

古陶瓷 青白釉 鬲式三足爐

古陶瓷 青白釉 鬲式三足爐

鬲式爐仿自周代煮食器鬲之形制。爐折沿口,短頸微束,溜肩,扁圓腹,形制飽滿,下承三足,三乳足向外斜伸,乳足內側各有一通氣小孔。通體施青白釉,釉色淡青閃黃,釉至爐底,外壁無開片,樸雅沉著,足尖無釉露胎,質地細密。整體造形玲瓏巧致,敦實可愛,樣式格外古樸,可作焚香用具、或陳設之用、或於掌中把玩,令人愛不釋手。

宋代士人雅好博古,最初許是附弄風雅,別出心裁拿了古代的鼎彝類器物用作焚香,一時流行開來,趨為風尚,而古物難得,瓷製的仿古香爐便應運而生。鬲式爐便是其中一種,它的範本母型是商周的青銅鬲,鬲原為炊具,後也作祭禮器。

從大量的龍泉青瓷鬲式爐的殘件標本分析可知:南宋時期龍泉青瓷鬲式爐的器足部小孔,這種現像是學術界認可的最早出現時期。南宋時期龍泉青瓷鬲式爐的成型過程分為兩個過程。爐身皆由手工拉坯而成,爐足則由模範壓製而成,爐身成型修整之後,再用泥漿粘貼三乳足。故凡南宋時期龍泉青瓷鬲式爐之老件,其底三乳足均可見此粘貼工藝之痕跡特徵。也正因為有此特殊工藝,故而南宋龍泉青瓷的鬲式爐之三乳足,均有一定程度的外撇,其乳足外側一面有微微向上翹的特徵。同時,為防止燒造過程中乳足接胎處空氣膨脹而開裂,南宋龍泉窯鬲式爐在乳足裡側鑽刺小孔的工藝。

最早的鬲是用來煮飯。三條腿,有的腿是空心大袋,上半部相通,可以裝下更多的飯,腿之間的空間可以燒柴,加熱其中的飯食。食器(鼎、鬲、甗、簋、豆)

鼎-煮肉;鬲-煮飯;簋簠-盛飯;盨-盛飯有蓋;豆-裝調味料;觚觶-裝酒;爵斝-喝酒;甔-蒸籠;盂-裝水;匜-洗手;罍-大型的酒器;瓿-罐;卣:酒器斂口,碩腹,頸部兩側有提梁,上有蓋,蓋上有鈕,下有圈足。

尺寸約:11.5 x 11.5 x 8.5 CM