日本鈞釉 藍釉紅斑 茶盞 大正時期

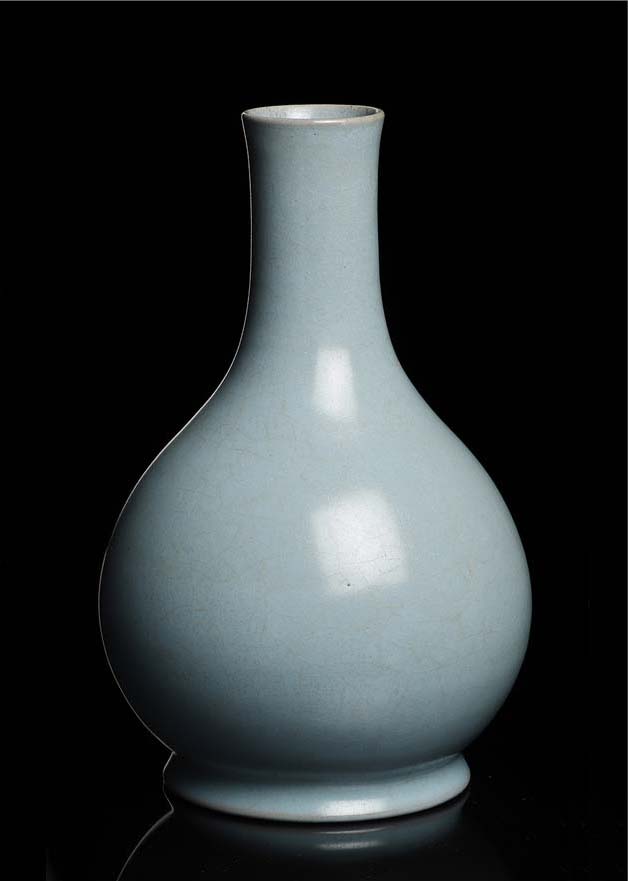

茶盞呈現經典的圓潤輪廓,口沿略收,腹部圓潤有泡泡盞的曲線,盞身高低適中,曲線流暢,底部收束成小圈足,適合手持品茗。整體以深藍至青藍為基調,釉面光澤柔和,在特定角度下呈現微妙的色彩層次,盞內一抹紅色斑點如火焰般在藍釉中綻放,有如晚霞映照水面,形成強烈視覺焦點,圈足及底部露胎未施釉,小圈足對於茶湯的保溫有利,減少熱量傳導逸失。日本的鈞釉主要受中國鈞窯啟發而製作的,具有藍色與紫紅色窯變效果的釉色瓷器,日本工匠在學習中國陶瓷技術的過程中,也對鈞窯的窯變藝術產生興趣,並進行仿製和改良,通常在近代(如大正時期約1912-1926)製作,帶有類似中國鈞窯(尤其是宋元鈞窯)那種藍中帶紫、紅斑的窯變釉色,這些器物模仿了中國宋元鈞窯的窯變神韻。