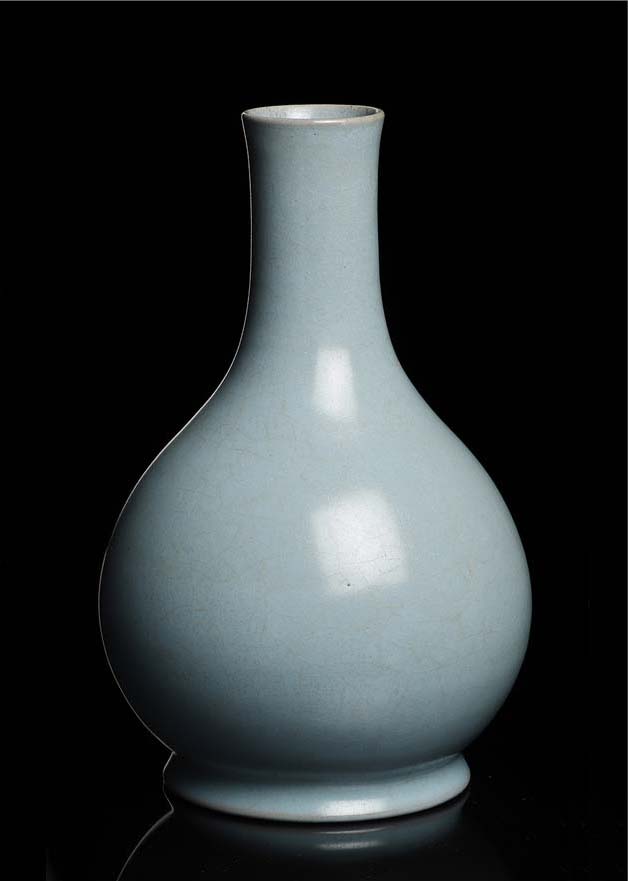

早期 宜興紫砂 半瓢壺 款顧清

早期 宜興紫砂 半瓢壺 款顧清

半瓢壺也叫曼生壺,以半瓢為器身,流短而直,把成環形,蓋上設弧鈕,蓋上橋形弧鈕挺括明朗,與壺口吻合嚴密,氣密性好,壺身壺身低矮圓潤,由上而下依次變大,至壺底呈最大接觸面,因此器型極為穩健,成為極為穩健的形態。壺蓋、蓋鈕與腹呈相似的壺型,半瓢壺的壺柄略微的有點倒耳,典雅古樸,造型樸掘。半瓢壺是清代江蘇宜興,制壺名家楊彭年與金石學家、與宜興相鄰的溧陽縣知縣陳曼生合作的作品。

在清嘉慶二十一年的時候,陳曼生在宜興附近的溧陽做官,與楊彭年相識,楊彭年弟寶年、妹鳳年,都是當時製壺高手。一門眷屬皆工此技,名聞一時。彭年善於配泥,所製茗壺,渾樸工致。彭年製壺不用模子,創為捏嘴,雖隨意製成,仍具天然之致。同時對楊氏滿門的製壺技藝給予了支持與鼓勵。而曼生本人酷嗜好紫砂器,就在辦公閒暇之時,辨別砂質,創新紫砂壺的樣式,設計出了多種造型簡潔而且對裝飾比較有力的紫砂壺壺型,世稱“曼生壺”,為世所珍。。自此,文人壺盛極一時,有著名士名工,相得益彰之韻味兒,將紫砂壺的創作帶入了另一個境界,從形象之上給人視覺上更好的美的享受。

陳曼生(1768-1822)

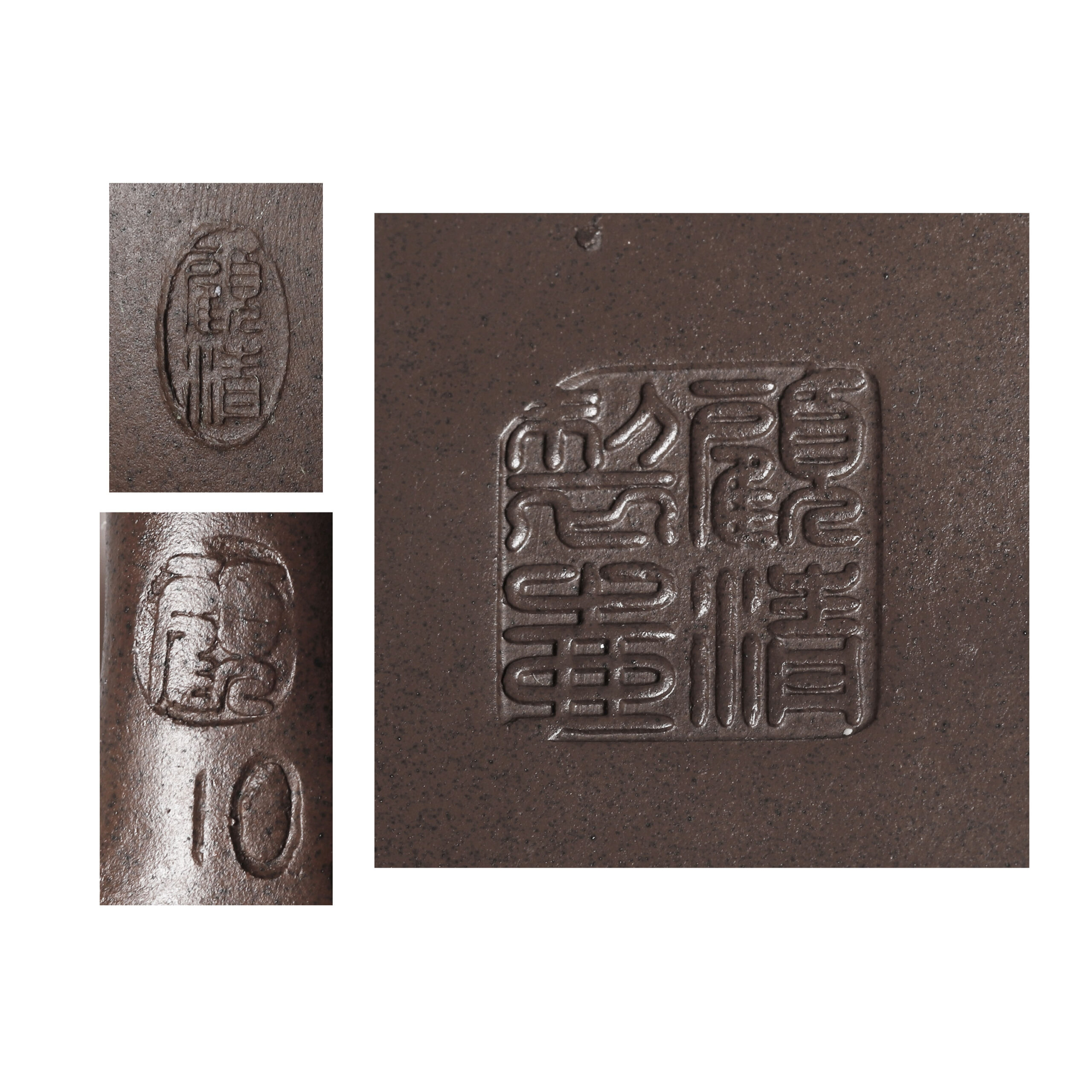

清浙江錢塘(今余杭)人,名鴻壽,字子恭,號曼生,一號種榆道人,曼公,曼龔,夾穀亭長,胥溪漁隱等,西泠八家之一,善書法,篆刻,嘉慶十六年(1811)左右,任溧陽縣宰,好紫砂工藝,自繪紫砂壺十八圖樣,請楊彭年及楊之弟妹並邵二泉等製壺,自在壺上刻銘,稱“曼生壺”。

顧清(1960-)

宜興紫砂壺名家,紫砂壺作品, 1960年代出生於宜興丁山,16歲就踏入紫砂行業,自幼對紫砂藝術產生深厚興趣,及笄之年即熟練掌握多種傳統紫砂茶壺的製作。1985年進入紫砂五廠,專業從事紫砂藝術與創新之作,善於吸收古典藝術,經多位名師指點,作品簡潔大方,渾厚古樸。 2007年,製作的《桃子壺》榮獲江蘇省陶瓷產業協會全手工製陶大賽優秀獎。 2012年,《葫蘆壺》被宜興美術館永久收藏。 2014年,《壽桃壺》被雙橋村永久收藏。 2016年,《龍鳳呈祥壺》榮獲宜興市第二屆網路文化節集賢苑陶瓷藝術杯創新優良獎。

尺寸約:13 x 8 x 7.5 cm

- 早期 宜興紫砂 半瓢壺 款顧清